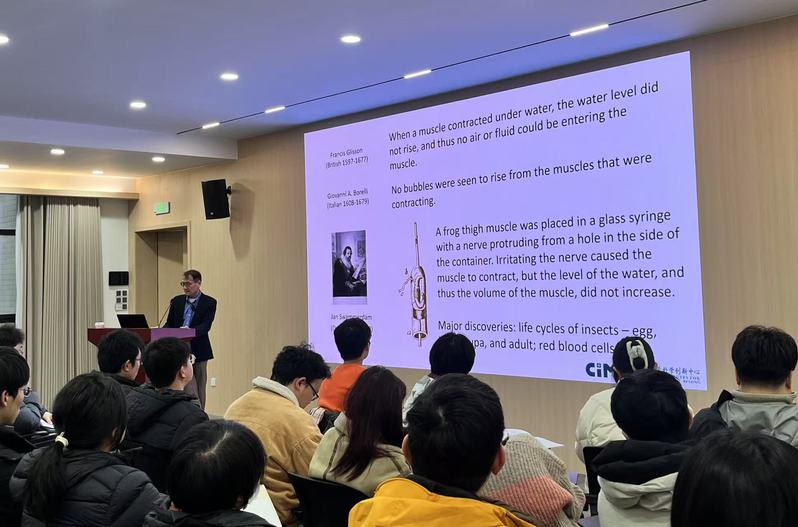

2025年2月21日上午,首都医学科学创新中心创始主任、特聘研究员、首都医科大学讲席教授梅林教授带来了题为“解读神经发育研究培养批判性思维”的专题授课。本次报告围绕神经发育的经典概念与关键实验,以神经元学说的诞生与发展为起点,系统阐述了神经元生成、迁移、轴突导向、突触形成以及神经环路塑造等核心过程。本次报告由浙江大学脑科学与脑医学学院副院长周煜东教授主持。

1.从争议到共识的神经元学说

梅林教授以18世纪末Galvani与Volta的“动物电”之争切入,揭示神经科学研究的起点——生物电本质的探索。随后聚焦19世纪“网状学说”与“神经元学说”的百年交锋:通过重现高尔基(Golgi)染色技术的关键突破,对比卡哈尔(Ramóny Cajal)基于“动态极化理论”的系统论证,剖析了神经元独立性的形态学证据,强调了神经元作为独立细胞并具极性传导特性的重大意义。随后,他结合神经元迁移与定位的分子机制,详细解读了放射状神经胶质、迁移路径以及外部信号对神经元最终分层与分区的影响。同时,报告还介绍了Harrison的体外神经培养实验,首次在淋巴液培养中观察到轴突生长锥的动态延伸,为神经元自主生长提供直接证据。

2.从分子机制到系统调控

在神经发育环节,梅林教授首先介绍了鹌鹑-鸡嵌合体实验,该实验结果阐明了决定神经细胞命运的微环境依赖特性。在突触形成部分,梅林教授展示了神经肌肉接头(NMJ)的形成与维持过程,介绍了Agrin-LRP4-MuSK等关键分子如何通过双向信号传递实现前、后突触的精准对接。此外,他着重讨论了由Hamburger与Levi-Montalcini等人开创的神经生长因子(NGF)研究如何阐明发育过程中神经元存活与凋亡的竞争机制,进一步丰富了神经可塑性与细胞命运调控的理论图景。

3. 从环路塑造到认知革新

梅林教授以神经环路的发育与功能优化为核心,阐释了先天分子编码与后天经验调控的协同机制。通过Sperry的视网膜-顶盖拓扑映射实验,揭示了ephrin-Eph梯度信号对神经环路基础框架的化学导向作用;结合Hubel与Wiesel的视觉剥夺研究,阐明神经元活动依赖的突触竞争法则(用进废退)对环路精细化的调控。由此,他强调科学认知需通过多层级技术验证突破固有范式,最终实现从静态结构观向动态交互观的认知革新。

该主题报告不仅梳理了神经科学发展的经典实验与里程碑发现,更以其背后的逻辑与方法论激励研究生在科研中养成批判性思维与主动求索的学术品格,为深化脑科学研究与创新奠定了坚实基础。

在授课间隙,脑院研究生积极与梅林教授进行了深入的交流与讨论。在报告最后,周煜东教授向梅林教授赠送了脑院院衫以作纪念。

您的位置 :

您的位置 :