浙江大学医学院神经科学研究所的段树民院士和汪浩研究员的合作研究揭示了小鼠对天敌气味诱导的先天性恐惧的神经环路基础,该研究于2016年1月4日在国际著名的神经科学杂志Nature Neuroscience(自然-神经科学)上在线发表。

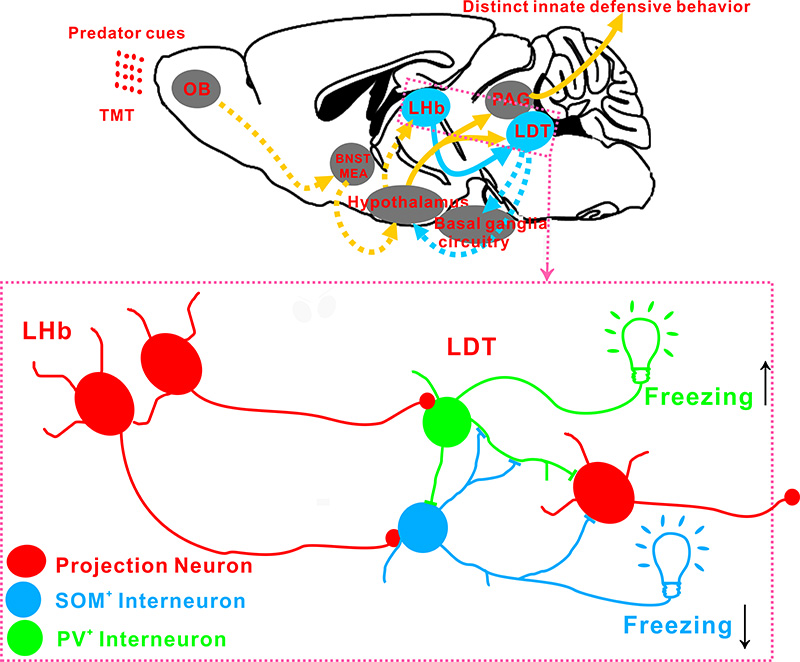

恐惧对动物和人类的生存与健康起到至关重要的作用。对危险因素产生适度的恐惧反应,是生物自我保护的重要机制,从而可以规避危险;但过度的恐惧反应则会导致焦虑,抑郁等危害健康的疾病。恐惧可以分为后天经验获得的恐惧(又称条件性恐惧),比如俗语说的“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,也可以是先天具有的,比如老鼠天生怕猫,有些人天生恐高、怕蟑螂等。相对于条件性恐惧,人们对先天性恐惧的神经环路机制还知之甚少。段树民院士和汪浩研究员领导的团队利用光遗传学,动物行为学和病毒逆向追踪等技术在小鼠大脑里发现从LHb(僵核)到LDT(背外侧被盖区)这一通路在天敌气味诱导的先天性恐惧中起到决定性的作用。并发现LDT中的两类不同亚型的抑制性神经元(PV阳性和SOM阳性)对恐惧反应具有完全相反的双向调节功能。这些新发现为恐惧诱发的焦虑症和抑郁症的治疗提供了新的潜在靶点。

这篇论文的共同第一作者是博士生杨鸿斌和杨俊华,该研究得到了国家自然基金委和科技部重大研究计划的资助。

您的位置 :

您的位置 :